E ele é o meu rapaz

Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz

(Chico Buarque, O Meu Amor)

Hoje sem mais palavras, que o Chico já disse tudo.

conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos

Um dia (lembrem-me) hei-de alinhavar para aqui os meus primeiros parágrafos preferidos. A abertura de O Amor em Tempos de Cólera é um deles, mas hoje foi convocada por uma razão diferente. Lá chegaremos. Por enquanto é de começar pelo princípio.

No princípio era a terra, o carvão, os óxidos de ferro mais à mão de semear, e assim se faziam os cinzentos, os ocres, os esverdeados, avermelhados, acastanhados, e outros desbotados tons. Há trinta mil anos era o que se arranjava, e não se estava mal de todo. Fundamentalmente, rabiscavam-se animais e mulheres nuas, o que prova que há coisas que nunca nos saem da cabeça, e que a comida é uma delas.

Avancemos então um bom punhado de milhares de anos. Com muitas felizes coincidências e algum resquício de ciência à mistura, o homem foi aprendendo a isolar os pigmentos, e a produzir tintas mais intensas e resistentes à passagem do tempo e às agressões naturais. Por alturas da antiguidade clássica, o artista já dispunha de uma paleta jeitosa, mas o azul, em particular, sempre foi uma cor tramada. A principal fonte de pigmentos azuis era a pedra semi-preciosa conhecida por lápis-lazúli, que fornecia uma tonalidade esplêndida, com o inconveniente de ser também esplendidamente cara. Os egípcios, gente industriosa, a quem aprazia presentear os mortos e os faraós (e os faraós mortos) com coisinhas azuis, conseguiram num dia inspirado descobrir um método de produção de um pigmento alternativo e igualmente belo, a partir de materiais bastante mais acessíveis e disponíveis nas redondezas.

É impressionante como, com os conhecimentos rudimentares de que dispunham, conseguiram tal feito, e, na verdade, ainda hoje se discute qual seria ao certo esse processo de fabrico. Estariam então abertas as portas para a democratização do azul? Provavelmente... Não fosse dar-se o caso de alguém ter perdido a receita. Por qualquer razão , o azul egípcio caiu no esquecimento colectivo, e o bom velho lápis-lazúli foi readquirindo o monopólio.

Por alturas da renascença, o lápis-lazúli, extraído em minas situadas no actual Afeganistão, que já na altura não primava pela boa acessibilidade da sua rede viária, entrava na Europa através das rotas comerciais dominadas pelos venezianos. É comum dizer-se que o azul ultramarino (assim se designava o pigmento extraído do lápis-lazúli) era a mais cara das cores. Por mera curiosidade, a púrpura de Tiro, cor popular para as fatiotas de reis, imperadores, e gente de gostos berrantes, produzida a partir de umas caracoletas marinhas apanhadas no Mediterrâneo à razão de dez mil bicharocos para um grama de produto, custa hoje perto de três mil euros por grama. A título de comparação, um grama de ouro vale uns vinte ou trinta euros.

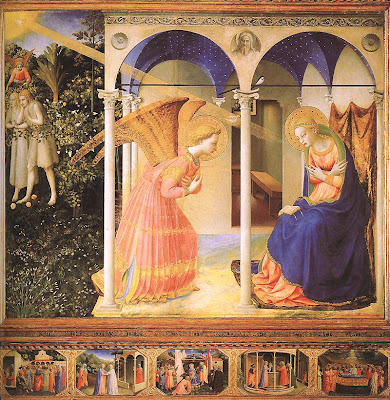

O azul ultramarino tornou-se assim sinónimo de requinte luxuoso. Na pintura, era geralmente utilizado para colorir o manto da Virgem, como nesta Anunciação de Fra Angelico, que não olha a custos (boa parte daqueles tons dourados são em folha de ouro verdadeiro, fixada sobre a tela).